Phare de Kermouster, chenal de Ferlas

Phare de Kermouster, chenal de Ferlas

Nous continuons notre périple des phares et fanaux dans un lieu pittoresque. Les navigateurs, marcheurs, sportifs et contemplateurs de nature, faunistique et floristique s’y côtoient. C’est une zone protégée le long d’une rivière qui se nomme Trieux ou Pontrieux suivant les périodes de l’histoire. Ce territoire a bien sûr souffert lors des périodes noires de notre histoire.

Nous sommes sur le territoire de Lézardrieux en Côtes d’Armor, face à l’île de Bréhat et de Paimpol. A quelques encablures du magnifique Sillon de Talbert. Le célèbre sentier des douaniers portant la référence GR-34 passe sur la colline et sur l’estran. A une époque assez reculée, milieu dix neuvième une cabane de Douane était en place sur Kermouster.

Bien sûr que ce petit fanal ne paie pas de mine, les aficionados de vrais phares seront déçus. Il faut de tout, et ce fanal est très utile aux navigateurs nocturnes.

Kermouster,

Le hameau de Kermouster est très ancien, certains évoquent le néolithique. Quoiqu’il en soit c’est un groupement de quelques maisons de pêcheurs à l’origine. Sa jolie chapelle construite au milieu du 18ème siècle, en 1740, elle abrite de magnifiques ex-voto. L’un d’eux serait le plus ancien de l’hexagone.

Avant cette chapelle, il existait un oratoire du 12ème siècle dont les constructeurs semblent inconnus. L’ origine remonte des lieux remonterait à Saint Maudez un moine évangéliste irlandais. Il débarque avec deux disciples près de Pleubian à Port Béni, saint Budoc et saint Tudy après trois jours de mer.

La chapelle deviendra bien nationale à la révolution française. En 1953 elle devient propriété de la commune de Lézardrieux. De nombreux liens parsèment la toile et le choix est varié.

Le hameau de Kermouster à l’embouchure du Trieux (Pontrieux) en venant de la Manche était une aide à la navigation des nombreux navires.

Chenal de Ferlas,

En terme de signalisation maritime, le site de Kermouster est en lien avec le Chenal de Ferlas. Ce chenal cartographié depuis des siècles de navigation permet de relier Paimpol à la rivière Trieux. Ensuite soit vous prenez l’océan vers l’Angleterre soit vous remontez le fleuve vers Lézardrieux puis Pontrieux.

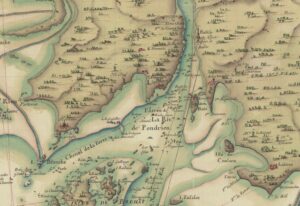

Il n’est pas toujours facile de trouver des ressources historiques. Pour ces lieux première découverte de ma part, la rivière Trieux au 18ème siècle s’appelait rivière de Pontrieux.

Le chenal de Ferlas figure sous différentes appellations au fil des siècles. Sur les cartes marines vous trouvez les noms : Route et passe de la rade de l’Est et route de Ferlas en 1770. Ensuite Chenal Est-Nord-Est, puis Canal de Ferlas en 1682 par Pallé (surement l’auteur de la carte) et enfin Chenal de la Ferté.

Le lieu de Kermouster est stratégique, il attire l’attention du célèbre Vauban (1633-1707), l’abri côtier pouvait recevoir environ 300 navires de guerres. En dépit de l’important marnage, les profondeurs d’eau à basse mer sont importantes. L’installation d’un port militaire important est dans les cartons, de nombreux bâtiments s’y abritent après des raids.

Le chenal et les abords de l’ile de Brehat étaient bien balisés. Sur la colline de Kermouster et dans l’axe du chenal figure un amer remarquable. Il devait s’agir d’un très grand arbre, il figure sur la carte de gauche au-dessus. Au pied de la colline, sur l’île à bois, un amer de couleur blanche était et toujours présent.

De nos jours,

Actuellement le chenal de Ferlas est visible par deux fanaux et lumineux. Le fanal de Kermouster vu précédemment, et celui de Roc’ Quinonec face à la commune de Loguivy sur mer.

Bien sur de nombreuses tourelles lumineuses ou pas balisent le chenal. Beaucoup étaient présentent dans les siècles précédents sous forme de piliers ou perches rouges ou noires. Les noms éponymes souvent des lieux comme, Cadenenou, Basse de Logodec, Les Piliers, ou Roc’h Ournelec. D’autres, La petite pierre noire ou Vif-argent, Rompa bien sur mais sous forme de perche rouge et la vieille de Loguivy.

Fanal de Kermouster,

Revenons à on petit phare de Kermouster, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est récent. Construit en 1978, en maçonnerie classique, du parpaing de 20 et un enduit type industriel gobetis grossier, peinturluré de blanc.

Concernant les mensurations de cet ESM , elle sont vraiment modestes, deux mètres de hauteur, un faisceau tricolore. Il est à seize mètres d’altitude. La portée du White est de dix miles nautiques. Pour le Red and Green celle-ci est de huit miles. C’est feu à éclats réguliers toutes les deux secondes. Il est automatique.

Pour ce qui est de son jumeau, le fanal de Roc’ Quinonec, comme évoqué précedemment il se situe sur le chenal de Ferlas et le territoire de Louvigny de la mer. Il fonctionne à douze mètres d’altitude, il est fait d’une potence en acier et mesure six de hauteur. Il est autonome et comme Kermouster, le White à une une portée de dix miles nautiques. Idem pour le Red and Green elle est de huit miles nautiques. En revanche contrairement à Kermouster, il est à scintillement continu et non à éclats afin de les différencier.

Pour terminer,

Lors de mes séjours il m’arrive de faire des rencontres riches en évènements. A ma dernière visite un de mes amis, Gérard Raoul, bien connu dans le monde des phares. Un ancien gardien de phare qui a travaillé pendants des décennies aux Phares et Balises, m’a évoqué une exposition de peinture. Celle-ci occupait un salon à Perros-Guirrec, exposait les œuvres d’un peintre voyageur et la passion des mers, bateaux et phares. Il parcourt les océans avec ses pinceaux.

Je parle bien sûr de Ramine, une personne qui est présente et qui n’hésite pas a présenter et commenter ses œuvres. Très accessible, un bon moment dans les arts.

Merci d’avoir pris le temps de lire ce petit article et pour votre patience, à bientôt.

Ouvrages et recueil d’œuvres sur les phares de Bretagne, un des nombreux ouvrages du peintre Ramine, que je le remercie encore pour son accueil. La préface de Gérard Raoul que je salue.