Tourelle des Espets

Tourelle des Espets

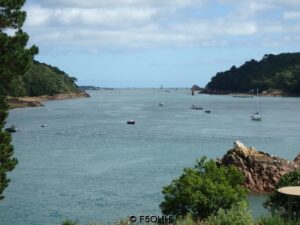

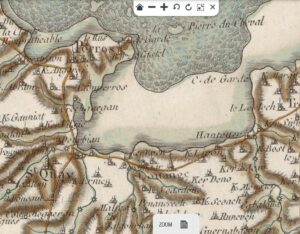

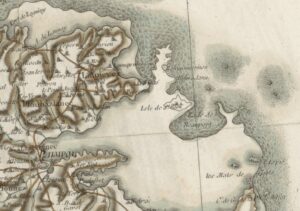

Nous sommes de nouveau en Loire Atlantique entre le Croisic et le Pouliguen, nous allons sur une petite tourelle appelée, Les Espets. Je ne reviendrais pas de nouveau sur l’histoire de la naissance du port de La Turballe. En cliquant sur ce lien, vous pouvez parcourir un article précédent sur celle-ci. En revanche ayant trouvé quelques infos supplémentaires, je vais les distiller dans ce petit article.

Cette tourelle passe inaperçue de nos jours surtout depuis les dernières installations portuaires. Le port est remodelé au fil du temps et de nos jours les installations liées aux énergies renouvelables chassent peu à peu les activités de pèche. Les artisans de la mer rejoindront bientôt ceux de la terre.

Je ne possède pas date précise de l’implantation de cette tourelle, je l’estime aux environ de 1895. L’année 1897 Un écrit existe dans les archives nationales. Un document qui se nomme « Ouvrage économique sur la presqu’île guérandaise, manuel des touristes et baigneurs ». Ils établissent une liste non exhaustive des ouvrages maritimes le long des côtes. Voici un extrait :

- Piriac, les Bayonnelles : Tourelle rouge

- La Turballe, les Espets : Tourelle noire

- La Turballe, la Gamelle, Le Tourlandroux : Balise rouge

Mais revenons rapidement sur notre port de la Turballe, j’ai trouvé des données supplémentaires.

Le port rappel

En 1857 implantation d’épis sur le banc de roches des Brebis. Cette même année implantation d’un brise lames en pierres sur la façade Ouest du petit port. La source, un article de la Bretagne maritime de 1889.

Dans un ouvrage qui se nomme « Paramé Mondain » , 1894 la Turballe apparait comme village sardinier, nid de pécheurs bien connu.

Dans journal hebdomadaire « Le Cri d’Angers » en 1912, le port de la Turballe, principales activités, la pêche et la fabrication de conserves.

En 1895, une cabane en tôle est implantée sur le musoir de la jetée du Tourlandroux. Un fanal fixe à six mètres au-dessus du sol et sept mètres sur l’océan. L’année 1939, l’alimentation de ce fanal se fera avec du propane incandescent. Cet ancien édifice est toujours visible en 2026.

Garlahy

En 1882, un feu de marée est en place sur le port de la Turballe près de la maison abri du canot de sauvetage. Cette abri maison du canot de sauvetage est en place depuis 1875.

Dans les notes de la BNF, apparait un article dans le journal du Yachting du 18 août 1894. Construction d’une jetée de Garlahi afin de protéger le port contre la mer du Nord Ouest. Cette jetée démarre quai Saint-Paul par une estracade en bois d’une longueur de 150 mètres vers le Sud Ouest. Elle continue par un ouvrage en maçonnerie de 230 mètres de longueur près de la cale du canot de sauvetage. Le coût total serait de 150.000 francs.

Sur le musoir de la jetée Garlahi, un petit phare d’une hauteur de 12 mètres. A l’époque elle mesurait 8,6 mètres au-dessus du sol et 10,60 mètres au-dessus des plus haut flots.

Deux secteurs rouge et blanc fonctionnant au pétrole. En 1938 celle-ci passera à l’électricité incandescente et un cycle de complet de 12 secondes, toujours rouge et blanc.

Les Espets, enfin

Le retour en arrière a été un peu long compte tenu des nouveaux éléments en ma possession. Il faut reconnaitre que les données concernant cette Tourelle des Espets sont maigres.

Cette petite tourelle vient de fêter ses 130 ans, sûrement seule comme toutes les personnes âgées. Les digues d’enrochements et le béton ne dureront sûrement pas aussi longtemps sous les assauts de l’océan.

Les mensurations de cette grand-mère, sont une hauteur 9,70 mètres au dessus des roches et 4,40 mètres au-dessus des plus hauts flots. Elle est arrasées à 7,20 mètres de hauteur afin d’implanter un voyant en forme de triangle de 1,50 mètres de hauteur. A noter qu’il a disparu depuis longtemps.

Le diamètre moyen de cette tourelle est de trois mètres quinze. En 1905, elle était de couleur noire et en 1915 son numéro d’ordre ESM était le N°1039. Comme évoqué plus haut dans cet article, dans l’ouvrage de signalisation des côtes de France de 1882, elle n’apparait pas.

J’évoque aussi le banc de roches des Brebis et l’implantation d’épis en 1857 afin de les signaler. De nos jours suite au remaniement du port de la Turballe, un pylône en ferraille est implanté sur ce banc, enfin sur la masse béton à l’entrée du port.

Nous arrivons au terme de ce petit article sur la tourelle des Espets âgée de 130 années et toujours en place. Merci d’avoir pris la peine de parcourir ces écrits, à bientôt 73.